東京都社会保険労務士会の公式キャラクターである「シャロロン」が誕生しました。

シャロロンは、純粋や真実・幸運を象徴とするユニコーンをモチーフに、人々の幸せを願う社労士の妖精です。

頭の黄色いとんがりは外部の情報を収集するとともに、周囲の役に立つ情報を発信する力を持っています。

まさに社労士そのものです。

(会報とともに送付されたシャロロンのシール)

〇社会保険労務士の認知度は低い

これは20周年の記念本にも書いたことですが、残念ながら社会保険労務士の認知度は低いです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 » 販売中! 労働法の本 (hirakura.net)

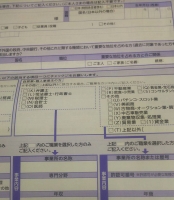

下の写真は、ある金融機関の本人確認のための書類です。

自営業・個人事業主の欄に

弁護士 司法書士・行政書士 税理士 会計士 医師

とありますが、社会保険労務士の文字はありません。

この金融機関だけでなく、別の金融機関で同様な書類をもらったときにも社会保険労務士の文字はありませんでした。

これは4年ほど前の書類なので、現在は社会保険労務士の文字はあるかもしれませんが、社会保険労務士の認知度が低かったことの証拠になります。

社会的認知度を上げるために、このようなキャラクターを作るのは効果的です。

〇誕生日は12月2日

東京都社会保険労務士会がアップした動画を見ると、シャロロンの誕生日は12月2日となっています。

東京都社会保険労務士会公式キャラクター 「シャロロン®」誕生のお知らせ|東京都社会保険労務士会 (tokyosr.jp)

12月2日と言えば、現在の健康保険証の発行が原則廃止になる日です。

マイナ保険証の普及イベントなどに、シャロロンが登場するのでしょうか?

今後は、着ぐるみやLINEスタンプをはじめ、広報活動に資するノベルティを作製していくと、東京都社会保険労務士のホームページに書かれています。

シャロロンの今後の活躍に期待しています。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

新型コロナウイルスの感染が再び広がっています。

今年の5月くらいから徐々に増え始め、7月に入ると「第11波」と言われるくらいまできました。

私自身、6月に感染しました。

アメリカのバイデン大統領も感染したというニュースも入ってきました。

〇自身の経験から

6月の上旬、体のだるさがあり、念のため病院に行きました。

熱はほとんどなかったのですが、念のために受けたコロナの検査で感染が確認されました。

個人事務所で働いているので、人と接触する機会は限られる状況でも感染しました。

病院で、「特効薬はない。対処療法しかできない。」と言われ、薬を処方されました。

感染症の5類になったとはいえ、感染から5日間は不要不急の外出は控えるようにという紙を渡されました。

私の場合、発熱は一番高い時で38.0℃でした。ほかの症状はほとんどありませんでした。

症状が軽かったのが、不幸中の幸いでした。

病院に行ったのが木曜日の朝でした。木曜、金曜、そして土日を含んだ4日間で熱はほぼ下がりました。

翌日の月曜日から、デスクワークで復帰しました。

〇対策は

コロナが2類だった時にやっていた基本的な対策を思い出しましょう。

うがいと手洗い、これは続けていきましょう。

迷うのがマスクです。この暑い時期、熱中症の注意しなくてはなりません。

いろいろな会社を訪問していてわかるのですが、マスクの扱いは各社さまざまです。

入口に「マスクをしてお入りください」と書かれている会社もあれば、社内のほとんどの人がマスクをしていない会社もあります。

考え方が分かれるところですが、私としては、屋内で近くに人がいる場面では、マスクをすることを推奨します。

〇社員がコロナにかかったら

5類に移行されたので、コロナにかかっても就業制限の命令は出ません。

コロナにかかった社員を出勤停止にしたら、「事業主の責めに帰す休業」となり、平均賃金の6割を支給しなくてはなりません。

だからと言って、コロナに感染した社員あるいは感染の疑いのある社員を出勤させるのは得策ではないです。

ほかの社員への感染防止はもちろんですが、その社員の健康のことを考えて休んでもらうべきです。

出勤停止になり賃金6割支給となれば、社員から見れば4割もらえないことになります。

その日に本人から年次有給休暇の申請が出たら、認めてあげるべきです。

そして何より、不調を感じたら病院へ行くことです。社内でそのような雰囲気を作ることが大切です。

「風邪くらい我慢して仕事しろ!」なんて言ったらダメです。

「病院に行くのも仕事」 私は自分にこう言い聞かせていたので、早期に病院に行き、早期に感染が確認できました。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

公的年金の積立金を運用する「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)」が、7月5日に、2023年度の運用状況を発表しました。

この期間の世界的株高もあり、運用収益は45兆4153億円のプラス。GPIFが運用を開始した2001年以降、最高の収益となりました。

7月3日に厚生労働省が発表した公的年金の財政検証によれば、将来もらう年金額に厳しい試算も出ていました。

運用収益の大幅アップは、年金の救世主となるのでしょうか?

〇公的年金の原資

年金時給者に支給している公的年金額の原資は、保険料だけで賄っていると思っている人もいるでしょう。

もちろん保険料も原資にはなっていますが、それだけではなく、大きく次の3つがあるのです。

・保険料収入

・国庫未負担(税金)

・積立金運用益

今回積立金の運用益が大きくなったことは、年金財政にとってプラスであることは間違いありません。

〇GPIFの運用方針

GPIFでは、資産を次の4つに分けて運用しています。

・国内債券

・海外債券

・国内株式

・海外株式

そして、この4つが、概ね4分の1ずつになるように調整しています。

実は2014年9月までは、安全資産である債権の比率を高くなるような配分になっていましたが、2014年10月からは、債権も株式も同じ比率にしています。

2023年度の運用収益約45兆円のうち8割以上が株式です。2020年度以降は株式の運用益の方が債権よりも多くなっています。

「今のところ」は株式の比率を高めたことは良い方向に向かっています。

〇これで年金財政は安泰?

45兆4153億円のプラス 金額が多すぎてピンとこない数字です。

ちなみに、国民年金と厚生年金保険の保険料収入は、その年によって変動が有るのですが、令和3年度と令和4年度はいずれも49兆円でした。

「保険料収入と同じくらい儲かったのだから、1年間年金保険料なしにしろ!」

さすがにここまでいう人は少ないでしょうが、年金給付額が増えるのではないかと期待する人はいると思います。

しかし、今回の運用益増でも、すぐに年金給付額が上がる事は無いでしょう。

年金財政は、長期的な視点で見なければなりません。

1年、2年、運用が好調だったとしても、それがずっと続くかどうかはわからないのです。

実際、運用がマイナスになった年もあります。

1年で大きく増やしても、逆に減らしても一喜一憂する必要はありません。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

7月になりました。社会保険労務士としては、社会保険の算定基礎届が大きな仕事です。

毎年やっている事ですが、将来もらう年金額に影響する事なので、正確に行わなくてはなりません。

〇算定基礎届

毎年、4月、5月、6月に支給される給与額を基に計算します。

注意したいのは、会社の「〇月分給与」とは一致しない場合が有る事です。

例えば、給与の締日が毎月末日、支給日は翌月10日という企業です。

3月1日から3月31日の給与は、「3月分給与」と呼ばれているでしょう、

しかし、この給与の支給日は4月10日です。

したがって、算定基礎届の4月の欄には、3月分給与の金額を記載することになります。

もう1つ注意たしい事は、通勤費も算入するという事です。

6ヶ月定期券とか3か月定期券を支給している場合は、1か月ごとの金額を算出し、各月の給与額に足していきます。

〇年間平均の報酬で算定する方法

算定基礎届は、4月、5月、6月の給与額を利用するのが原則です。

しかし、業種に割っては、この3ヶ月が恒常的に忙しくなり、4月、5月、6月で標準報酬月額を算定すると、年間平均の給与額と比べると著しく高くなるケースがあります。

この場合には、年間平均の報酬額で標準報酬月額を算定する方法もあります。

具体的には、通常の4月、5月、6月給与の平均で算定した標準報酬月額の等級と、前年7月から6月までの1年間の給与の平均で算定した標準報酬月額の等級が、2等級以上違っていれば、年間平均の報酬で標準報酬月額を算定出来ます。

ただ、4月、5月、6月の給与がほかの月の給与より高くなる理由を記した申立書と、被保険者本人が、年間平均の報酬で算定することに同意する同意書を添付する必要があります。

年間平均の報酬額で算定し保険料が安くなるのはいいかもしれませんが、将来もらう年間額が少なくなるというデメリットもあるからです。

同意するかしないかは、被保険者の自由な意思によるものでなくてはなりません。

〇将来もらう年金はどうなる

話は変わりますが、7月3日に厚生労働省が、公的年金の財政検証の結果を発表しました。

財政検証は、原則として5年に一度行われ、将来もらう年金がどのようになるのかを検証するものです。

検証の結果、所得代替率(年金を65歳でもらい始めた時の金額が、そのときの現役世代男性の平均手取り額収入の何%にあたるか)は、いまよりも下がるものの、50%は維持できるというものでした。

こういう時に使われるのがモデル世帯というものです。

年金のケースでは、40年間働いた会社員の夫と専業主婦の妻 というものです。

モデル世帯にあたる世帯の方が珍しく、検証の結果を見て「自分もこうなる」と思うのは早計です。

将来自分がもらう年金が気になる人は、自分で年金事務所に行って調べてもらうか、ねんきん定期便に載っている自分の見込み額を確認するのがよいでしょう。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

高年齢者雇用状況等報告書、障害者雇用状況報告書の書類が届いている企業があると思います。

どちらも期日までに提出する義務がありますが、障害者雇用状況報告書の方は、障害者雇用雇入れ計画の作成命令や、企業名公表までつながる事があります。

しっかり作成し、期日まで提出する必要があります。

〇障害者雇用率

民間企業の法定雇用率は、令和6年度より2.5%になりました。

常時雇用する労働者40人につき1名の障害者雇用が義務付けられています。

令和8年7月からは、これが2.7%にアップします。

そうなると、37.5人につき1人の障害者雇用が必要になります。

〇「障害者雇入れ計画」の作成命令

法定の障害者雇用率を満たしているかどうかは、今回作成する障害者雇用状況報告書で判断されます。

6月1日現在の雇用状況を報告するのですが、そこで、次のいずれかの要件に該当してしまうと、障害者雇入れ計画の作成命令が発せられることになります。

a 実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上の場合

b 実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合

c 雇用義務数が3人から4人の企業(労働者数120人~199.5人規模企業)であって雇用障害者数0人の場合

障害者雇入れ計画の作成命令が発せられると、計画書を提出しなくてはなりません。

それにそって障害者雇用を進めていくのですが、法定雇用率に達するまで指導が続きます。

また、改善がままならない場合は、厚生労働省のホームページで、企業名が公表されてしまう場合が有ります。

(AIで作成した、障害者雇用のイラスト)

〇障害者雇用でお困りの企業は

障害者を雇用したいが、なかなか採用まで結びつかない。

こりような悩みを抱えている企業は多いでしょう。

そのような企業は、まずはハローワークの障害者雇用部門に相談に行くことをお勧めします。

民間の転職サイト等を運営する企業でも、障害者雇用を専門に扱っている部署はあります。

ただ、まずはハローワークへ行くことをお勧めします。無料ですし。

また、当社では障害のある人に担当してもらう業務としてどのようなものがあるのか、という業務の切り出しも重要になってきます。

障害者雇用状況報告書は7月15日まで(今年は15日が祝日なので16日まで)に管轄のハローワークへ提出する必要があります。

本題に入る前に、1つご報告です。

実は6月上旬に新型コロナウイルスに感染しました。

情状は、熱が38.0℃まで上がったくらいで、大事には至りませんでした。

今は回復していますが、これが原因で本ブログを2週間お休みさせていただきました。

周りの人に聞くと、コロナはまた流行りだしているようです。

皆さんもお気を付けください。

〇労働保険年度更新

毎年6月に行う大切な手続きです。

今回の対象は、以下の通りです。

令和5年度確定保険料

令和5年度一般拠出金

令和6年度概算保険料

それぞれを計算し、令和5年度概算保険料との過不足を調整して、今年度分を納める形になります。

昨年は、年度の途中(令和4年10月)に雇用保険料の変更があり、計算が大変でした。

今年はそのような変更がありません。例年通りの計算でよいです。

〇労働保険料の納付方法

労働保険料の納付方法は、大きく分けて3つあります。

領収済通知書(納付書)で納付

口座振替による納付

電子納付

領収済通知書は、労働保険の申告書の下についている書類です。

ここに金額を書き入れ、金融機関に持参し、払い込みます。

一番わかりやすい方法かもしれませんが、金額を書き入れる時に書き間違えをすると、その用紙は使えません。

領収済通知書を新たに作成する必要があります。

〇口座振替による納付

これは、予め労働局に口座振替の申し込みをしておく必要があります。

これが完了していれば、自動的に登録した口座から引き落としになります。

そして納期(引き落とし日)も、通常の納期より遅くなっています。

・口座振替の場合の引き落とし日

全期・第1期 令和6年9月6日 (通常は7月10日)

第2期 令和6年11月14日 (通常は10月31日)

第3期 令和7年2月14日 (通常は1月31日)

引き落としの手数料は0円です。

領収済通知書の書き間違える心配はなく、金融機関に行く必要もなくなります。

なにより、「払い忘れ」がなくなります。

〇電子納付

労働保険料の電子納付をするためにし、年度更新を電子申請で行う必要があります。

そして、電子納付の方法も大きく分けて2通りあります。

・電子申請をした直後に出る電子納付の画面に従って操作し納付する

・電子申請が到達した後に通知される「納付番号」などを使用して納付する

当事務所では労働保険の電子申請に対応しています。

電子納付にも対応できるのですが、上の「電子申請をした直後に出る電子納付の画面に従って操作し納付する」は対応できません。

後で「納付番号」などを通知し、お客様にお支払いをお願いしています。

その支払いは、会社のインターネットバンキングで可能のようです。

「資金繰りの問題で、労働保険料は会社のタイミングで支払いたい。口座振替だと引き落とし日が決められているので具合が悪い。」

というご意見を聴きます。この場合は、電子納付の方がよいでしょう。

労働保険年度更新は、7月10日までに手続きをし、納付も7月10日(口座振替は9月6日)までに行わなくてはなりません。

まだ取り掛かっていない企業は、お早めにお願いします。

今日から6月です。

社会保険労務士にとって、6月は、労働保険料の申告をする月です。

ただ今年は、定額減税という特別なものがあります。

当事務所では、給与計算業務を承っている会社は少ないのですが、重要なことなので、慎重に行わなくてはなりません。

〇6月に支給する給与から開始

定額減税は、6月に支給される給与や賞与から対象になります。

給与の締日は毎月末日、支給日は翌月10日という会社を例に取ります。

6月10日に支給される給与は「5月分」になりますが、支給日が6月なので、ここから所得税の定額減税です。

仮に、6月1日の賞与が支給されるとなると、その賞与から所得税は定額減税スタートとなります。

〇減税額を表示する

所得税の定額減税では、定額減税の計算をするだけでなく、「いくら減税になっているか」を表記しなくてはなりません。

例えば、定額減税がなければ、6月の所得税が21,000円だった人がいます。

この場合所得税0円になり、給与明細でも所得税の欄は0円と表示します。

それだけでなく、「定額減税額21,000円」と給与明細に表示しなくてはならないのです。

減税額を実感してもらいたいというのが政府の意図のようです。

〇住民税は通知額の通りに引く

住民税の定額減税もあり、6月からスタートです。

ただ、住民税の場合は、市区町村から届いている通知額の通り、毎月の給与で控除していけばよいです。

通知額の金額は、もう定額減税の金額が反映されているのです。

そして、6月はみなさん0円になります。

住民税の場合は、「定額減税額○○円」と給与明細に表示する必要はありません。

6月の給与だけで定額減税が終わる人は少なく、7月の給与あるいは7月の賞与まで続く人が出るでしょう。

ここ数カ月は、いつも以上に慎重に給与計算業務を行う必要があります。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

経団連が5月20日に発表した2024年春闘の1次集計結果によると、平均賃上げ率は5.58%、金額ベースでは19,480円でした。

大企業中心のデータとはいえ、大幅な賃上げに衝撃を感じました。

〇記録づくめの2024春闘

賃上げ率が5%を超えたのは1991年以来でした。

33年ぶりに5%を超えたのも凄いのですが、5.58%ですから、5%をちょっとだけ超えたわけではないのです。超え方も凄いのです。

平均の賃上げ額は19,480円。これは経団連が今の集計方法に変更した1976年以降、最大の引き上げ額。

それ以前の1973年、1974年あたりは、オイルショックもあり賃上げ率は20%代、30%代と、今では考えられない数値でした。

そこで経団連が賃上げガイドラインを策定し、1976年以降は賃上げ率を1桁台に抑制する方針を出したのです。

それ以降最高の金額になりました。

〇中小企業の賃上げは

既に発表していた連合の第1次集計では、中小企業の賃上げ率は4.42%で32年ぶりの高水準でした。

これは、組合員数300人未満の労働組合の結果です。

「中小企業といっても労働組合があり、ある程度の規模がある会社じゃないか」

その通りですが、それを差し引いても大きな数字です。

当事務所のクライアント企業は従業員50人未満のところが多いのですが、例年以上の賃上げをした企業は多くありました。

ただ、業績の良し悪しによって、賃上げ額も変わってくる印象はありました。

〇来年以降の賃上げは

来年の予想を今からするのは勇気がいりますが、来年も大幅な賃上げがあると予想します。

今年のような5%を超えるほどではないかもしれませんが。4%台は確保するのではないでしょうか。

その理由は、人手不足です。

今年の春闘でも、人材確保、定着のために大幅賃上げを決断した企業は多くあります。

非正規社員にも例年以上の賃上げをした企業も多くなります。

人手不足の状況は、まだ続きそうです。

もう1つの理由は物価上昇です。これもまだ続きそうです。

同じく5月20日に日銀が公表した調査によると、「価格が転嫁しやすくなっている」、「値上げは仕方ないとの認識が広がっている」という企業の回答が多くありました。

日本経済が長らく経験してこなかった「賃金と物価上昇の好循環」の兆しが見えてきました。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

5月13日、厚生労働省の審議会で、国民年金の第3号被保険者制度について議論されました。

この制度については、「不公平」という批判が多くありますが、厚生労働省では、即座に廃止することには慎重のようです。

〇第3号被保険者制度とは

日本に居住する20歳以上60歳未満の人は、必ず国の年金制度に加入しなくてはなりません。

その種類が3つあります。

第1号被保険者 自営業者など 自ら国民年金の保険料を納める

第2号被保険者 会社員など 会社を通して厚生年金保険料を納める

第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 自身では保険料を納める必要なし

第3号被保険者となっていた期間は、将来もらう国民年金額を計算するうえでは、保険料を全額支給していたとして計算されます。

〇不公平と言われる所以

第3号被保険者になるためには、第2号被保険者の配偶者である必要があります。

会社を辞め無職無収入になったとしても、扶養してもらっている配偶者が自営業者で第1号被保険者であったら、第3号被保険者にはなれません。

第1号被保険者になり、自身で保険料を納めなくてはなりません。(免除制度はありますが)

また、扶養してもらっている人が配偶者ではなく親であったら、その親が第2号被保険者であったとしても、本人は第3号被保険者にはなりません。第1号被保険者として、保険料を納める立場になります。

いっぽう、自身の配偶者が第3号被保険者になったとしても、その人(第2号被保険者)の保険料は、それを理由に上がる事はありません。

「自営業者(第1号被保険者)に扶養されているのか、会社員(第2号被保険者)に扶養されているかで、保険料を払ったら払わなかったりするのはおかしい。」

という意見はあります。

〇どうなる第3号被保険者制度

第3号被保険者制度ができたのは1986年(昭和61年)です。

この頃は、夫が会社員、妻が専業主婦という家庭が主流でした。

その後、働き方の多様化などがあり、第3号被保険者の対象者は減少傾向にあります。

ただ、2022年(令和4年)末時点でも、721万人います。30代後半女性では、およそ3割が第3号被保険者制度なのです。

この人たちの配慮も必要です。

厚生労働省は、厚生年金に加入する人の要件を広げ、多くの人に加入してもろう考えのようです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

ゴールデンウイーク、皆さんはどう過ごされましたか?

私はサッカー観戦など、近場で満喫しました。

中には海外旅行に出かけた方もいるでしょう。

テレビのニュースでよくやっていたのが、ここ最近の円安による旅行費用の増加です。

円安は旅行者だけでなく、海外から社員を受け入れる場合も影響が出ます。

〇賃金の外貨払いが必要な理由

グローバル化が進んだ現在、海外からの優秀な人材が必要な企業も出てくるでしょう。

例えばアメリカから日本に労働者を迎え入れようとするとき、賃金を円払いとしたら、その労働者はどう思うでしょう。

ケースバイケースかもしれませんが、「円のような安い通貨でもらうのは嫌だ」と思う人もでてくるでしょう。

今後さらに円安ドル高が進めは、その人の賃金は減少していくことになります。

「日本で生活するのだから日本円が必要では?」という考えもあります。

ただ、日本でずっと生活するとは限らず、4、5年のプロジェクトのために来て、終了したら母国に帰国することもあります。

また、日本の会社に雇用されていても、アメリカに在住しリモートで仕事をし、必要な時だけ日本に来るというケースも考えられます。

やはり、賃金の外貨払いは、想定した方がよいことなのです。

〇賃金の外貨払いは可能か?

労働基準法第24条では、賃金は通貨で支払う という 通貨払いの原則 が定められています。

通達によると、ここで言う通貨とは日本円を指しています。

ただし、労働者が外貨での支払いを希望したら、外貨払いは可能になります。

労働者が外貨での支払いを希望したらと言って、それに応じる義務は会社にはなく、日本円で支払う事は可能です。

外貨での収入が無い企業では、急に「外貨で欲しい」と言われても困惑するでしょう。

なお、ビットコインを始めとする仮想通貨は、ここで言っている通貨には含まれません。

〇外貨払いにする際の注意点

賃金の支払いが外貨であっても、税金、社会保険料などの控除は日本円に換算して行います。

社会保険の算定基礎届に記載する報酬額も、日本円に換算して記載しなくてはなりません。

換算の方法は、賃金支払い日の為替レートで行います。

この事を、雇用契約書に記載し事前に説明しておかないと、トラブルになりかねません。

賃金の外貨払いの件については、労働基準法などが本件を十分に想定しているとは思えませんでした。

今後増えてくるであろう事案なので、法整備を求めます。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)